|

Ce livre a été écrit pour répondre à l’interdiction qui m’avait été faite de continuer à tourner le reportage déjà commencé en Angleterre pour le dissident Victor Fainberg : Léonid Brejnev venait en visite à Paris et pas question de choquer l’ambassade d’URSS !

L’ENQUÊTE

La publication par Soljenitsyne de l’Archipel du Goulag abasourdit l’Occident. On ne pouvait plus ignorer ce pavé jeté dans la mare des surdités. Le temps n’était plus aux tomates et quolibets dont on avait abreuvé le Kaschchenko de J’ai choisi la liberté ou le David Rousset, grand résistant qui dès l’après-guerre dénonçait les camps soviétiques. Sans parler de Gide et de son Voyage en URSS passé à la trappe.

J’ai raconté ailleurs comment c’est au cours d’un Congrès international à Cracovie en 1976, en présence de Klaus von Bismarck, que se sont noués les fils qui allaient me conduire à l’hôpital psychiatrique Kashchenko de Moscou et à des rencontres extraordinaires avec les dissidents condamnés à être « soignés ». J’avais, il faut le dire, tout préparé en amont, me munissant d’une lettre d’introduction qu’avait accepté de me donner le professeur Mark G. Field, du Département de sociologie de l’Université de Boston, qui me présentait comme une élève faisant des recherches pour lui. J’avais aussi rencontré l’un des grands dissidents, fils de résistant, Nikita Krivochéine, devenu un ami, un guide, un conseiller.

Nikita et son père Igor (à g.) et avec le Prince Volkhonski, compositeur(à dr.).

Nikita et Igor Krivochéine m’ont aidée tout au long du livre à rencontrer les gens, à réunir les documents. Mais la liste est longue de ceux qui m’ont fourni des munitions : Anthony de Meeus et Cornelia Gerstenmaier, Peter Reddaway, Edward Kline, Georg von Schlippe, ainsi que les psychiatres occidentaux Margaret Wreshner, Gary Lowbeer, Jimmie Holland, Jacques Hassoun. Du côté des ex-internés, la liste est longue aussi : à Londres, Victor Fainberg et Jaurès Medvedev, à Vienne Sitnikoff, à Paris Natalia Gorbanevskaïa, Leoni Pliouchtch, Mikhaïl Chemiakhin, Maximov, à Berne Valeri Tarsis, à Boston A. Essénine-Volpine, à Jérusalem Vladimir Gershowitz et Ilia Rips, à Tel Aviv Girsh Feigin et Anna Rosnovskaïa (fille de Meita Leikina), ainsi que le physicien Boris Tsukermann qui ne fut jamais interné mais resta longtemps conseiller juridique du groupe Sakharov. Enfin, et ce fut la nouveauté, j’interrogeai les « bourreaux », ceux qui avaient participé de près ou de loin à des internements, ainsi que d’autres psychiatres soviétiques, comme Marina Voikhonskaya, qui s’étaient opposés à la machine : Boris Segal, Edgar Goldstein, Salomon et Ludmilla Schwartzmann, Lev Levitine, Jacob Schultz. Et, comme on m’avait mise au défi d’ « aller voir là-bas », je me suis rendu en URSS, dans un voyage étudiant, et j’ai pu voir et m’entretenir avec les docteurs Melieshko, Snejnevski, Vartanian. Je suis revenue les valises pleines des icônes en pain d’épice (pour les manger en cas de descente de police) données par le héros du quotidien qu’était Piotr Startchik.

LE RESUME DU LIVRE

1966 : avec l’expulsion de Valeri Tarsis, l’Occident découvre avec stupeur qu’on enferme dans les asiles psychiatriques des dissidents coupables de « trop de liberté » ou de foi religieuse. Depuis dix ans, les dénonciations s’accumulent, avec les témoignages du mathématicien Essénine-Volpine, de Victor Fainberg et Natalia Gorbanevskaïa, manifestants de la Place Rouge, de Leonid Pliouchtch, de Vladimir Boukovski. Pourquoi, après plus de cinquante ans de silence obstiné, l’Occident – la gauche surtout – s’est-il mobilisé ? Pourquoi, après la Terreur stalinienne, Khrouchtchev a-t-il choisi ce mode de répression ? Pourquoi, depuis Brejnev, multiple-t-on les hôpitaux spéciaux, dépendant non plus du ministère de la Santé, mais du ministère de l’Intérieur (MVD) ? Qui sont les psychiatres de la répressin ? Quel est le rôle du KGB ? Les asiles en URSS sont-ils un signe paradoxal de la détente ou un symptôme du durcissement soviétique, voire communiste ? Interne-t-on depuis le Congrès d’Helsinki ? Pourquoi les autorités ont relâché Pliouchtch ? Que signifie l’échange Boukovski-Corvalan ?

Pour répondre à ces questions, Elizabeth Antébi a interrogé les victimes et une dizaine de psychiatres soviétiques, en Israël, en Amérique, en Europe et même en URSS où elle a rencontré, en septembre 1976, l’académicien André Sakharov, des membres du Mouvement des Droits de l’Homme, les docteurs Vartanian et Meliechko, et le professeur Snejnevski théoricien de la psychiatrie soviétique.

C’est tout le procès d’un langage monolithique, d’une pensée systématique, prisonnière des mécanismes figés, que le courage de quelques hommes, refusant désormais le rôle de victimes au procès de l’histoire, risque irrémédiablement de désintégrer.

DOSSIER DE PRESSE

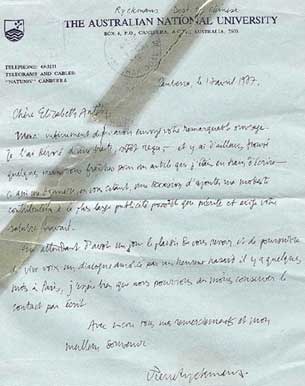

Et d’abord les mots de Pierre Mendès-France,  Jacques Attali, Pierre Ryckmans alias Simon Leys … Mendès-France avait accepté de rédiger la préface, jusqu’au moment où Mitterrand le lui déconseilla pour cause d’union de la gauche ! Jacques Attali avait alors voulu me présenter à Mitterrand alors à l’Assemblée nationale, je n’avais pas montré un grand empressement. Mais celui dont je fus très fière de recevoir la lettre chaleureuse avait été le grand écrivain des Ombres Chinoises, Simon Leys, le premier à avoir eu le courage de dénoncer sur place Les habits neufs du Président Mao. Jacques Attali, Pierre Ryckmans alias Simon Leys … Mendès-France avait accepté de rédiger la préface, jusqu’au moment où Mitterrand le lui déconseilla pour cause d’union de la gauche ! Jacques Attali avait alors voulu me présenter à Mitterrand alors à l’Assemblée nationale, je n’avais pas montré un grand empressement. Mais celui dont je fus très fière de recevoir la lettre chaleureuse avait été le grand écrivain des Ombres Chinoises, Simon Leys, le premier à avoir eu le courage de dénoncer sur place Les habits neufs du Président Mao.

"De l'insuline pour Antigone : Le récent livre d'Elizabeth Antébi vient s'ajouter à d'autres, comme pour passer enfin le mur de la surdité. C'est que l'Occident, contrairement aux robustes aliénés des asiles soviétiques, n'a pas les nerfs solides. Les uns redoutent de voir grossir le dossier infamant. Pour les autres, la coupe est déjà pleine. Nous n'aimons guère être réveillés du sommeil où nous coulons sans remords, ni ralentir notre croissance à tombeau ouvert. Dans l'un des pays les plus heureux du monde, nous ne cessons de nous plaindre, sans le moindre souci des plus malheureux que nous. Enfin il faut nous excuser de ce malaise et répéter, sans même savoir ce que nous disons, que nous aussi nous sommes "aliénés". Nous aussi nous avons fabriqué des expressions toutes faites, des alibis, avons détourné les mots de leur sens. La lecture du livre d'Elizabeth Antébi guérit radicalement d'un verbiage irresponsable et s'adresse à la gauche en l'adjurant de renouveler son langage et de bannir ses tabous : ailleurs, les "aliénés" sont les véritables héros.

Si je témoigne pour ce livre, c'est sans vouloir entrer si directement dans le débat politique, qu'il nourrit pourtant, d'un des dossiers les plus solides que je connaisse. Pour en parler si subjectivement, j'aurais presque à m'excuser, tant l'ampleur du phénomène, l'abondance des faits accumulés par l'auteur, après une enquête de première main à travers le monde, et spécialement en URSS, tranchent sur la légèreté habituelle des propos en la matière. Mais il faut d'abord s'avouer lecteur, se situer dans ses propres références, et par exemple reconnaître en Occident l'inquiétant mélange d'incrédulité et d'indifférence qui accueillent ce genre de témoignage. C'est en quoi les gens de gauche et de droite se ressemblent, aux nuances près de leurs intérêts respectifs, de leur réaction épidermique.

Les faits qui nous sont rapportés par leur nombre et leur monstruosité ne nous paraissent si incroyables que parce que, vivant nous-mêmes autrement, nous ne pouvons que nier instinctivement, dans notre propre environnement, leur possibilité. Ainsi, nous pouvons les éloigner un peu de nous, provisoirement, les placer sous bénéfice d'inventaire, ne serait-ce que pour nous en protéger, pour différer notre réaction, car alors que penser et, suivant le mot célèbre [de Lénine], que faire ? Tel est le paradoxe de l'information qu'au lieu de nous mobiliser elle nous stupéfie, nous inhibe, car il y aurait alors trop à penser, trop à faire.

Je laisse délibérément de côté l'incroyable retard accumulé pour de telles révélations, dont on fait le reproche justifié aux tenants du système, mais qui appartient tout aussi bien aux opposants. En fait, personne ne s'est soucié de cette vérité-là, de la vérité de ces gens-là. Chacun de nous n'a pensé qu'à la sienne et à l'usage qu'il ferait de ces révélations.

En fait, la lecture du dossier constitué par Elizabeth Antébi retourne complètement cette manière de voir ou de réagir, cet ancien parti pris. Ces vérités sont un peu trop grandes pour nous, pour que nous puissions les atteler à quelque véhicule secondaire. Elles nous dominent décidément, risqueraient même de nous changer, de nous éveiller, si tant est que nous découvrons, dans cette persécution de l'homme par l'homme, le plus ancien danger, le plus permanent et le plus actuel devant lequel tout relâchement est fatal. Dans une telle lecture, on ne sait d'ailleurs plus très bien ce qui l'emporte, de l'indignation ou de l'admiration. On ne sait même plus s'il s'agit encore de la Russie ou de l'appareil de répression communiste-soviétique, tant le passé et l'avenir se présentent aussi bien dans ce lieu que dans un autre, dans cet épisode comme dans un ancien ou dans un prochain avatar de l'âpre combat pour la dignité humaine.

Sans doute, dans l'abjection on n'arrête pas le progrès, là non plus. Nous croyions détenir un ultime rempart de la dignité humaine, qui était le sacrifice suprême. Les témoins qui se font égorger, selon Pascal, les fusillés des guerres, c'était encore trop beau pour le genre humain. Dire que le héros est fou, et soigner l'opposant, le déconsidérer définitivement, c'est quand même une belle invention moderne.

Créon ne disposait pas d'insuline. Antigone bafouillant dans son coma, bâillonnée par ses 10 kg d'embonpoint superflu, n'est plus tragique et nous n'y croyons plus. C'est le malheur qui nous menace. » Pierre Schaeffer", Le Matin de Paris, 4 juillet 1977.

«’L’asile et l’exil’ : Voici que paraissent simultanément deux livres (Le grand retour, Christian Jelen et Léopold Unger, Droit d’asile en Union Soviétique, Elizabeth Antébi) de la plus haute importance sur ce qui se passe en Union soviétique, deux documents quitranchent avec ce qu’on lit d’ordinaire parce que les auteurs, dans un cas comme dans l’autre, ont su allier la réunion de témoignages, l’enquête la plus exhaustive possible, avec le déchiffrement du système. Droit d’asile en Union Soviétique, par Elizabeth Antébi , Le grand retour, par Christian Jelen et Léopold Unger, sortent en effet du domaine de l’émotion devant l’injustice ou de la solidarité avec les victimes pour nous interpeller rationnellement non sur la seule Union Soviétique, mais sur le monde de plus en plus étroit où nous cohabitons avec l’Union Soviétique. Ce qui est assez différent et mérite réflexion.

Elizabeth Antébi a interrogé non seulement les ‘dissidents’ qui sont passés par les asiles psychiatriques répressifs, mais aussi les psychiatres qui font marcher la machine, qu’ils soient aujourd’hui en exil ou travaillent toujours en Union Soviétique. C’est-à-dire qu’elle a investi le système de l’intérieur et de l’extérieur, par les victimes comme par les inventeurs théoriques et pratiques de cette nouvelle coercition et par ses fonctionnaires.

Nous suivons ainsi la lente marche de cette institution depuis les temps staliniens où elle était plutôt un moyen d’échapper au pire, la période krouchtchévienne où la découverte des médicaments psychotropes fait croire aux autorités qu’elles vont pouvoir enfin ‘rééduquer’ les mal pensants, jusqu’à la période présente qui a vu s’instaurer la psychiatrie répressive proprement dite. Le plus stupéfiant, dans les interviews recueillies par Elizabeth Antébi est de découvrir chez les psychiatres soviétiques aujourd’hui exilés en Israël qu’ils n’ont rien perdu de leur foi – ou de leur conditionnement – par le système et qu’ils considèrent comme relevant de la pathologie les opposants politiques, sociaux ou religieux. Et le grand mérite du livre est précisément de faire comprendre que la répression psychiatrique soviétique n’est ni un expédient provisoire, ni une déviation accidentelle, mais un aboutissement de l’évolution du système et qu’elle lui est aussi consubstantielle que l’extermination par les camps l’était au stalinisme ou au nazisme.

C’est exactement parce qu’ils sortent du système, qu’ils refusent son langage de bois, ses mécanismes d’oppression et de décérébration, bref la ‘normalité’ que les dissidents s’exposent à une médecine – à plus forte raison une psychiatrie – qui portent la marque indélébile des conditions totalitaires où elles se développent depuis plus d’un demi-siècle. Seuls les jeunes psychiatres parviennent à rejeter le carcan. Comme dit très bien l’un d’entre eux, le docteur Edgar Goldstein : ‘Tout le système soviétique et socialiste est en cause, car si les droits des gens normaux ne sont pas respectés, pourquoi respecterait-on ceux des ‘anormaux’ ?’ C’est là, très exactement, le fond de la question.[…] Cette mise en évidence du processus historique en constitue l’aspect le plus neuf et le plus décisif pour la compréhension du phénomène. La conquête de l’identité nationale, les affres des décisions d’exil, le combat impitoyable avec les administrations et le KGB pour l’obtention des visas, tout cela, qui est mieux connu, n’a jamais encore été rapporté avec cette précision et ce respect des femmes et des hommes qui témoignent. » Pierre Daix, Le Quotidien de Paris, jeudi 12 mai 1977.

« Un épouvantable document. La quintessence de l’horreur et de l’horrible. Comment les Soviets ‘soignent’ les opposants dans leurs chaînes d’hôpitaux psychiatriques : ‘Avec des médicaments la plupart du temps fréquemment utilisés par les psychiatres, et à juste titre dans les cas cliniques, mais qui deviennent une torture pour les hommes sains : la sulfazine, qui paralyse les mouvements et porte la fièvre à 40° ; l’aminazine, qui hébète le malade : l’enveloppement avec un drap mouillé qui se rétrécit et broie le corps en séchant ; la triftazine ; l’halopéridol, la plupart du temps donné sans correcteur, qui donne envie de se lever si on est assis, de s’asseoir si l’on est debout, et provoque de terribles douleurs, etc.’ L’univers hospitalier soviétique serait-il pire encore que l’univers concentrationnaire national-socialiste ? C’est une véritable catastrophe intellectuelle qui jette l’Occident désemparé ‘dans un monde sans signes, altère son propre langage, réduit à néant ses références et ses symboles’. Toutefois nous espérons avec l’auteur de ce livre que ‘grâce aux dissidents russes, l’Occident retrouvera le sens de ce qui est humain’ écrit Eugène Ionesco dans une courte mais belle préface. Droit d’Asiles en Union Soviétique rappelle ce mot terrible d’Albert Camus : ‘Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique …’ Un témoignage d’épouvante qu’il faut absolument avoir lu. » Georges Moinard La Villedieu, Agence de presse Thibaut Le Berre A.P., 6-7 juin 1977. (Repris par Impact et par La Gazette de la Région du Nord , juin 1977)

« Le roi des fous nous a rendu visite, reçu à coups de canon par Giscard, ce bouffon mélancolique consacré pour trois jours, fou du tsar. Un tyran cacochyme qui n’a laissé à personne l’honneur de le couvrir d’honneurs et de hochets : Brejnev, venu faire brosser et reluire à Paris sa trogne d’ogre d’Etat. Un homme sourd, gâteux d’orgueil, cramponné debout par les drogues, prêt à mordre l’ombre qu’il soupçonnerait de convoiter son bien, croquemitaine à gros sourcils brandi comme une apothéose par son hôte. Mais ce vieillard féroce n’est pas, lui, le clown de ses propres idées. Il est le premier Empereur à avoir su pousser si loin la logique du pouvoir absolu : en faisant claquemurer comme autant de mabouls ceux qui contestaient son Ordre. Plus fort que Staline, il a su, d’un coup de baguette marxiste, faire traiter en dingues les anciens gibiers de goulag. Procès, torture ou bagne : c’étaient des moyens primitifs pour démolir un homme. La science vous rectifie une cervelle non alignée en trois bonbons, cinq gouttes et dix électrochocs. C’est tout de même plus propre. Au début, on s’étonnait de voir des psychiatres, des hommes de science, se rendre complices de la répression en Union Soviétique. On se révoltait, on s’obstinait à gueuler contre la monstrueuse aberration. Et puis il a fallu admettre qu’il était dérisoire de ressasser les litanies du cauchemar, Amalrik, Boukovski, Plouchtch, Soljenitsyne, tous les dissidents reletés en exil vers les ténèbres extérieures le répétaient. Il suffisait de les entendre : il ne s’agit pas de perversion mais d’une logique effroyable, à se cogner la tête contre les murs. Ecoutez ce qu’a répondu le docteur Marat Vartanian, l’un des toubibs responsables de ces usines soviétiques à briser chimiquement les êtres, à une journaliste française, Elizabeth Antébi, qui a eu le culot d’aller interviewer là-bas, avec un simple passeport d’étudiante, les fabricants de socialistes rectifiés : ‘La psychiatrie dépend toujours plus ou moins du régime politique au sein duquel elle se développe. Bien sûr, nous avons fait quelques erreurs, comme dans l’affaire Medvedev. Mais nous sommes prêts à admettre auprès de nous des psychiatres occidentaux de bonne foi qui étudieraient avec nous dossiers et malades …’[…] La poutre dans l’œil de Brejnev crève les yeux. Elle ne doit pas faire oublier la paille dans le nôtre. Un simple fétu, mais inflammable. Et il est un peu inquiétant de voir notre piètre Valy (Giscard) passer sur le corps de tant de dissidents russes internés, pour embrasser l’Equarisseur de l’Est. Comme si, entre gens du même monde, on se comprenait. » Bernard Thomas, Le Canard Enchaîné, 22 juin 1977.

« Elizabeth Antébi était hier à Lyon pour la présentation de son livre Droit d’asiles en Union Soviétique, un ouvrage qui traite de l’internement des dissidents en URSS. Ce jeune auteur est journaliste depuis une dizaine d’années, d’abord à l’Express, puis à la télévision, avant de se lancer dans le free-lance. Elle cherche farouchement à protéger son indépendance de vie et de pensée : ‘Je refuse de me voir imposer quoi que ce soit. Paul Valéry ne disait-il pas qu’il n’y a que les huîtres et les sots qui adhèrent ? Je refuse de penser suivant la ligne de quelque parti que ce soit.’ Comment et pourquoi a-t-elle écrit son ouvrage ? ‘J’ai rencontré des psychiatres soviétiques dans divers pays et je me suis rendue sur place en tant qu’étudiante. Je tiens à dire que mon livre, contrairement à ce qu’on pourrait croire, s’adresse à la gauche : à elle de travailler courageusement afin d’aller au-delà, de manier les idées, bref de penser. Je ne suis ni psychiatre ni politicienne, mais j’ai peur de ce qui peut arriver, pas seulement en URSS, à tout le monde. Nos démocraties risquent d’être étouffées par la technocratie, elles sont menacées par la bêtise.’ » A. Guénard, Le Progrès de Lyon.

« En 1966, avec l’expulsion de Valéri Tarsis, l’Occident découvre avec stupeur qu’on enferme dans des asiles psychiatriques des hommes et des femmes dont la seule maladie est de ne pas être en accord avec le régime et de réclamer un peu de liberté de pensée, d’action, de vie. La libération de Plioutch, l’échange Boukovski-Corvalan ont récemment rappelé à un Occident douillettement installé dans la quiétude de sa liberté, le drame atroce que vivent ces hommes, ces femmes, coupables de vouloir sauvegarder les droits et la dignité de la personne. Elizabeth Antébi a interrogé les victimes et une dizaine de psychiatres soviétiques. L’ouvrage qu’elle vient de publier est un document bouleversant dont nous publions ci-dessous un extrait.[…] » Rhône Alpes, 19 mai 1977.

« Quand Boukovski transmet en 1971 au congrès international de psychiatrie le dossier des dissidents internés dans les asiles pour délit d’opinion, les psychiatres réagissent avec embarras. Pourtant, depuis l’expulsion de Valeri Tarsis en 1966, l’Occident a appris avec stupeur les internements politiques. L’affaire Pliouchtch, puis l’échange Boukovski-Corvalan obligent le parti communiste français lui-même à condamner cette forme de répression. Est-il sincère dans cette dénonciation, ou manœuvre-t-il habilement pour empêcher l’opinion publique de se poser des questions de fond ? Pourquoi la gauche officielle a-t-elle attendu soixante ans pour s’élever contre des crimes perpétrés au nom du bonheur de l’homme ? L’arme psychiatrique n’est-elle pas, en définitive, la conséquence inéluctable et presque caricaturale d’un langage monolithique qui réécrit le passé, tronque le présent, au nom du meilleur des mondes futurs ?[…] Les documents sont nombreux et accablants. Les victimes ne sont pas seulement des intellectuels, mais aussi des ouvriers, des gens du peuple, qui ont eu le malheur de croire aux promesses des dirigeants et qui ont cru protester dans l’intérêt du peuple, des marxistes convaincus défendant des gens ou des principes qui ‘n’existent pas’ dans le langage officiel. Les ‘anormaux’ sont ceux qui refusent obstinément la normalisation.[…] Plus que jamais ce débat concerne l’Occident, imbibé sans peut-être le savoir par ce langage, par cette ‘grille’ de pensée, qu’il l’accepte ou la rejette : ‘Si les fous soviétiques nous concernent, écrit E. Antébi, c’est qu’ils ont dénoncé cette politique de l’huître rivée à son rocher, muette, et dont l’inéluctable destin reste d’être gobée.’[…] Ne craignons pas d’être taxés de fous parce que nous dénonçons sans relâche la barbarie qui se couvre des oripeaux du bien du peuple, ne soyons pas dupe d’un langage qui nous englue dans la toile au coin de laquelle l’araignée guette. » Gérard Nirascou, Le Figaro.

« Après les multiples témoignages dénonçant la répression politique en URSS, c’est au tour d’une journaliste, E. Antébi, de constituer un dossier minutieux sur les victimes d’un régime qui, grâce à la médecine, a remplacé les menottes par la seringue pour réduire à néant les contestataires. Elle a interrogé une dizaine de psychiatres soviétiques en Israël, en Amérique, en Europe et même en URSS. Elle a rencontré à Moscou l’académicien Sakharov, le professeur Snejnevski, théoricien de la psychiatrie soviétique et, bien entendu, les victimes des cliniques spéciales qu’elle nous présente, nous relatant le cas de chacun. […] La liste est longue, effarante. On reste atterré devant les motifs invoqués. Ainsi, les convictions religieuses sont considérées comme pathologiques. Le général Grigorenko, héros de la dernière guerre mondiale, marxiste militant et major général à l’Académie Vorochilov, a été interné deux fois et dégradé pour avoir pris position contre l’antisémitisme et s’être élevé contre les salaires indécents des membres du parti. » Françoise de Comberousse, France-Soir.

« A lire Droit d’Asiles en Union Soviétique, document d’Elizabeth Antébi, on est transporté au-delà de toute discussion médicale ou ésotérique sur la psychiatrie et une description à la fois froide et brûlante des prisons psychiatriques d’URSS continue à interpeller le lecteur bien après qu’il ait refermé le livre.[…] Si en URSS on ne fusille plus comme dans les années 30 des grands procès, on interne volontiers, on camisole, on anéantit, on détruit avec la complicité de psychiatres-kapos l’homme différent, le contestataire, le croyant en Dieu – ne faut-il pas être fou pour croire en ce qui n’existe pas ?-, le ‘déviant sexuel’ comme le cinéaste Paradjanov, le non-conformiste, celui dont le KGB décide qu’il n’est pas comme les autres. Elizabeth Antébi fait de la psychiatrie inquisitoriale du Kremlin une relation hallucinante et tente d’analyser comment des hommes de science ont pu transformer une thérapie en supplice, en décrétant paradoxalement ‘que dans une société marxiste est fou celui qui refuse l’aliénation’. Mais les ‘fous’ des prisons psychiatriques soviétiques ne dérangent pas seulement le Kremlin. ‘L’Occident, écrit Elizabeth Antébi, la gauche surtout, s’affole à l’idée de remettre en cause l’Etat socialiste ‘et tout un langage officiel, dogmatique, empêche l’homme d’être un militant ‘nomade’, celui qui vole au secours de l’être persécuté où qu’il puisse se trouver’. Pour cette raison, les ‘fous’ soviétiques et les ‘fous’ de partout nous concernent. A tous ceux qui travaillent à un ordre économique mondial et à une détente fondée sur des relations commerciales sans préalable, il faut dédier cette observation de Chifrine, un ex-détenu d’Union Soviétique : ‘Deux fois j’ai vu de mes propres yeux et maintes fois j’ai entendu dire que des prisonniers se coupaient la main et les jetaient dans les voitures avec le bois. Ils me disaient : Nous voulons que les peuples d’Occident sachent qui a coupé ce bois. Ce bois est destiné au monde libre. Quand je suis venu en Occident, j’ai interrogé quelques personnes qui font commerce de bois avec l’URSS. Je leur ai demandé : Vous est-il arrivé parfois de trouver des mains coupées dans le bois ? Ils m’ont répondu : Oui. Je leur ai demandé pourquoi ils n’en avaient rien dit à la presse ou à la radio. Ils m’ont répondu : Impossible. Nous devrions alors cesser tout commerce avec l’URSS. » Henri Smolarski, Tribune Juive, 2 juin 1977.

« Elizabeth Antébi mérite la gratitude pour le scrupuleux et savant labeur qui lui a permis de dresser un bilan –atroce – de la répression dont sont victimes tant d’hommes et de femmes en URSS, coupables simplement de se refuser à l’ordre établi.[…] Elle raconte ce qu’elle a vu elle-même, ce qu’elle a entendu de ces ‘asiles prisons’ où ‘on a appris à briser les âmes’. Un document terrible. » Claude Bellanger, Le Parisien Libéré, 7 juin 1977.

« Cet ouvrage sévère, que préface Ionesco, n’est pourtant pas un pamphlet. Ce n’est qu’un plaidoyer pour l’homme. » Guy Rossi-Landi, Lire, été 1977.

« ‘La France est aussi concernée par ces problèmes, affirme Elizabeth Antébi. Avec la technocratie et la bureaucratie, la peur et l’autocensure, je vois ce genre d’esprit s’y développer.’[…] Elle avait demandé à des dirigeants socialistes de préfacer son ouvrage. Ils se sont récusés et, finalement, c’est Ionesco qui l’a fait. » C.R.D., Dernière Heure Lyonnaise, édition du Dauphiné Libéré, 30 juillet 1977.

« Le premier livre à faire le tour complet du problème. Une enquête sans failles qui a conduit son auteur à interroger aussi bien des dissidents à l’Ouest en URSS, anciens détenus ou combattants pour les droits de l’homme, que des psychiatres soviétiques. Une multitude de cas, connus ou inconnus, persécutés ou persécuteurs, composent ce tableau que l’on ne peut découvrir sans frémir. » La Croix, 1er septembre 1977.

« L’effrayant voyage que nous faisons en compagnie d’Elizabeth Antébi, depuis le sinistre Institut Serbski jusqu’aux asiles pénitentiaires de Chernyakhovsk, en Prusse orientale, nous convainc, si besoin est, que durant un demi-siècle nous avons coexisté (pacifiquement) avec l’abomination. ‘Pourquoi cette indifférence et cette surdité ? Pourquoi maintenant, après un si long silence, l’Occident, la gauche surtout, se sont-ils si violemment émus des internements psychiatriques en Union Soviétique ?’ s’interroge Elizabeth Antébi qui nous revient, effarée, d’un long voyage au bout de la nuit. Conçu comme une enquête, riche en témoignages inédits, compilation de documents administratifs ou privés, l’ouvrage de cette jeune journaliste constitue un apport non négligeable à la somme des écrits consacrés aux traitements des dissidients en Russie soviétique. Après Jean-François Revel, Raymond Aron, Emmanuel Todd, Thierry Maulnier, Michel Legris, Julien Besançon, Annie Kriegel, qui ont chacun à leur façon entrepris de lever le voile sur les horreurs de ‘l’utopie à visage humain’, comme l’a appelé le philosophe Kolakowski, voici qu’une nouvelle plume vole au-dessus du nid de coucou. Elle dénonce avec une certaine exaltation ce pouvoir impuni de mal faire qui indignait déjà le Caligula de Camus. Pouvoir ? Certes, dans le matérialisme historique, tout ce qui ne figure pas dans le langage officiel, le ‘monologue’ du parti unique, n’a pas droit à l’existence. Et l’auteur démontre par quel processus on a réifié, réduit à l’état d’objet, le langage. Et comment, pour préserver ce langage pétrifié, on utilise les asiles, ‘poubelles de l’histoire, de la mémoire et de la pensée.’ […] Soljenitsyne, Pliouchtch, Boukovski, rescapés du Goulag ou de la seringue, parlent aujourd’hui au nom de ceux qui, ‘c’est de la folie’, remettent en question le discours officiel. Si le procès de ce langage monolithique qu’est le marxisme en est au stade de l’instruction, E. Antébi figure désormais parmi les grands témoins à charge. Et son livre constitue une précieuse pièce à … conviction. » Jean-François Mongibeaux, Quotidien de Paris.

« A lire également en priorité le document d’E. Antébi sur le traitement par la psychiatrie des dissidents soviétiques. […]L’ouvrage aboutit ainsi à une remise en cause du système soviétique dans ses fondements, plutôt qu’à une dénonciation cas par cas, ce qui fait son prix. » Blaise Lempen, La Tribune-Le Matin, Lausanne, 17 mai 1977.

« Infortunés intellectuels condamnés par surcroît à ignorer les atrocités psychiatriques en URSS révélées par Elizabeth Antébi, comme les méthodes de rééducation en honneur dans l’aimable Chine et évoquées par Jean Pasqualini dans Prisonnier de Mao. » André Guérin (dans son éditorial), L’Aurore.

« Insuline et barbelés. Il y a belle lurette que l’hôpital soviétique, version stalinienne, est un nid de coucous politico-contestataires. L’auteur étale dans ce livre les rouages de cette machine à décerveler. » Le Point, 30 mai 1977.

Mais encore l’ambiguïté des uns, en un temps où s’embrasaient les débats sur « l’anti-psychiatrie » :

« Le livre d’Elizabeth Antébi a bien des mérites. Il contient d’abord une précieuse chronologie et de la répression psychiatrique en URSS, et de la résistance, tant en URSS qu’en Occident à cette répression.[…] Précieuses également les nombreuses interviews de dissidents, de victimes de la psychiatrie soviétique, et surtout de psychiatres, exilés ou demeurés au pays. Ici le talent de la journaliste doit être salué : personne jusqu’ici, à ma connaissance, n’avait réussi à réunir autant, et de si significatives déclarations. De plus, le livre d’E. Antébi n’est pas un simple assemblage de documents. Tout au long, elle s’interroge, et les questions qu’elle (se) pose me semblent pour la plupart fort pertinentes. L’utilisation de la psychiatrie à des fins répressives ne faut-il pas la concevoir comme un symptôme d’autre chose ? […] Et puis une autre question non moins essentielle : au plan idéologique, qu’est-ce qui caractérise cette psychiatrie qui se met si complaisamment à la botte du pouvoir politique ? Réponse : l’objectivisation du ‘malade’.[…] Etes-vous bien sûre Elizabeth Antébi qu’une psychiatrie totalitaire éventuelle nous viendra forcément, en France, dans les bagages du marxisme ? Elizabeth Antébi doit être trop occupée à démontrer que la gauche française, pour ne pas renoncer au mirage du socialisme, fait preuve d’une coupable mollesse à l’égard des régimes soviétiques ; elle en oublie des détails comme celui-ci – oubli qui, dans un ouvrage si bien documenté, ne laisse pas d’étonner : au moment où les psychiatres anglais, émus par les révélations de Boukovski et écoeurés par les dérobades du Congrès de Mexico, prenaient publiquement position avec un ‘courage’ que salue Elizabeth Antébi, il se créait en France même un Comité contre les hôpitaux psychiatriques spéciaux en URSS, auquel plusieurs psychiatres apportaient d’emblée leur soutien – mais ce comité était impulsé par des militants trotskystes … ». Roger Gentis, La Quinzaine Littéraire, 16 juin 1977.

Et aussi, ceux qui m’accusaient d’ « anticommunisme-viscéral » :

« Nul n’ignore que le goulag n’est plus seulement une abominable réalité, mais que c’est devenu en outre un argument philosophique et politique pour des clowns de la pensée tels que Maurice Clavel, Bernard-Henri Lévy,

Lardreau, Jambet ou Glucksmann. Entendons que l’existence des camps suffirait à démontrer les périls du marxisme, voire plus largement de tout ce qui est politique … L’ouvrage d’Elizabeth Antébi n’évite pas le piège puisqu’il ne se contente pas de présenter des documents, il se veut aussi arme de guerre contre le marxisme : la préface de Ionesco annonce, s’il en était besoin, la couleur. Abattons d’abord le marxisme, nous dit l’Eugène, il sera temps après de réformer la bourgeoisie. Ben voyons … » Colin, Lyon Poche, 28 juin 1977.

PREFACE DE IONESCO

(voir aussi la fiche Ionesco)

Pierre Mendès-France avait accepté de préfacer le livre. Peu après, il m’a appelée : il devait y renoncer, après une conversation avec François Mitterrand : l’union de la gauche se profilait et il n’était pas question de désoler Billancourt. C’est alors que j’ai pensé au père d’une condisciple à Molière, au dramaturge de l’absurde, Eugène Ionesco. Il fit une préface au vitriol, qui me valut bien des ennemis. Il faut dire qu’à l’époque, ceux qui dénonçaient avaient la plupart du temps fait partie de ce qu’avec le philosophe Kolakowski, nous appelions le « bal des cocus », ils venaient tout juste de dessaoûler ; ou alors, il s’agissait de rescapés de l’Est :

Nous savons maintenant ou plutôt nous ne pouvons plus nous cacher ce qui se passe en Russie soviétique. La vérité nous a été criée aux oreilles, nous a été montrée nue, dans toute sa cruauté, sous nos yeux qui se sont ouverts de force. Depuis deux ou trois ans surtout, les témoignages indiscutables abondent : articles, documents, livres nous jettent au visage les images des bagnes, des camps de concentration, des asiles psychiatriques, nous font entendre des cris de millions de gens persécutés, font surgir les revenants des génocides.

Pourtant des avertissements avaient été donnés depuis 1925 que l’on n’a pas voulu écouter ou que l’on a voulu oublier.

Pourquoi Elizabeth Antébi écrit-elle ce livre ? Pour que l’on n’oublie plus. Car la gauche communiste voudrait encore noyauter tout cela, désamorcer la bombe, prendre à son compte et sans pudeur l’éclatement de la vérité et en profiter. Pourquoi cette surdité pendant soixante ans, se demande Elizabeth Antébi. Parce que ‘la gauche s’affole à l’idée de remettre en cause l’Etat socialiste, la structure du langage politique et social établi qui a longtemps promis à l’homme la clé de l’univers, sans pouvoir immédiatement lui en substituer une autre’. C’est une véritable catastrophe intellectuelle qui jette l’Occident désemparé ‘dans un monde sans signes, altère son propre langage, réduit à néant ses références et ses symboles’. Toutefois, nous espérons avec l’auteur de ce livre que ‘grâce aux dissidents russes l’Occident retrouvera le sens de ce qui est humain’.

[…] Dernièrement à la télévision, à l’occasion d’une table ronde, Raymond Aron demandait à la représentante du parti communiste et rédactrice de l’Humanité de lui répondre sur un fait précis : lui nommer un seul pays socialiste où la liberté existe. Dix fois cette question a été posée à la journaliste communiste qui a été incapable, et pour cause, de donner une réponse. Puisque les communistes se sont mis à défendre les libertés, il faut qu’ils en parlent autrement, mais ils sont pris au piège du langage de leur nouvelle propagande puisque, au point de vie de la doctrine, la liberté est un concept bourgeois. Mais cela, les communistes n’osent plus le dire, obligés maintenant de parler cet autre langage, ils se trouvent en contradiction avec eux-mêmes, ils sont mis en difficulté. C’est la première fois que leur langage ne les couvre plus.

Cela dit, Elizabeth Antébi fait bien de souligner que la désaliénation socialiste est plus aliénante que les aliénations bourgeoises puisque, selon Berdiaev, dans le monde communiste totalement socialisé, l’homme est aliéné dans sa troisième dimension, celle de sa profondeur, de sa transcendance.

Droit d’asiles en Union Soviétique s’ajoute aux écrits de Jean-François Revel, Raymond Aron, François Fetjö, Manès Sperber, Emmanuel Todd, Simon Leys, Thierry Maulnier, Michel Legris, Alain Besançon, Hedrick Smith, Pierre Daix, Annie Kriegel, complétant, de façon indispensable l’éventail de la démystification du communisme. C’est une mise au point, un livre excellent que je recommande de tout cœur. […]

EXTRAITS

La notion clef, à la base de la répression psychiatrique en Union Soviétique, est ce que l’on pourrait appeler le « non-concept » ou le principe de « non-existence » : ce qui ne figure pas dans le langage officiel n’a pas droit à l’existence. Postychev, après sa condamnation à mort, protesta de sa fidélité bolchevique. Mais Postychev a disparu du monde socialiste dès qu’il est passé en jugement. Ses protestations n’existent pas. Khrouchtchev, dans son énumération des peuples exterminés ou déportés par Staline, « oublie » les Tatars de Crimée et les Allemands de la Volga, donc ces peuples n’existent plus. Il n’existe plus de Tatars de Crimée mais seulement des « Tatars ayant autrefois habité la Crimée ». Le général Grigorenko sera interné pour avoir défendu ces gens qui n’existent pas.

C’est ainsi que, de la même manière, on passe sous silence les réticences de Marx face à la Russie qui se situe à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, et qui déjoue les classifications de Marx et Engels, puisque l’on ne saurait couler l’Empire des Tsars dans le fameux moule du shéma marxiste des civilisations – communisme primitif, antiquité, féodalité, capitalisme, socialisme. « Aujourd’hui, écrit l’historien Tibor Szamuely dans La Tradition russe, personne n’a le droit d’introduire même l’ombre d’un rapprochement avec l’Orient dans l’armure idéologique massive qui recouvre la conception officielle soviétique de l’histoire russe. L’idée même d’un système social de ‘despotisme oriental’ ou de ‘modes de production asiatique’, jadis si utilement défendue par les Pères Fondateurs eux-mêmes, a été oblitérée, gommée, extirpée des esprits, convertie en un non-concept. »

Quand Pliouchtch entreprend de discuter avec un de ses interrogateurs à propos du livre de Lénine Matérialisme et empiro-criticisme, il transgresse la loi du non-concept. Ce que lui dit l’interrogateur du KGB fait partie de ce que le langage officiel a retenu de cet ouvrage. Le reste n’existe pas. De jour en jour et de mois en mois, on réécrit l’histoire officielle, on oblitère, osn gomme, on en extirpe des événements que le peuple a vécus, on lui interdit de se souvenir. Si, en 1950, l’Union Soviétique est un des rares pays européens où l’on interdit officiellement la lobotomie, on opère plus subtilement le cerveau des gens. On le lave et le purifie de la mémoire et de la pensée individuelle. On refoule l’inconscient de toute une société malade qui en oublie la cause de ses souffrances, puisque le passé qu’elle croyait avoir vécu n’existe pas.

|